貴重な体験談!かつての住人が語る、“軍艦島の暮らし”

マンション・ラボ編集部です。

本記事をご覧いただき、ありがとうございます。マンション・ラボは、「マンションライフを豊かにする」情報をお届けするメディアです。今回の「軍艦島」は、全4回に分けて、島の歴史や生活、集合住宅での暮らしぶりをご紹介しながら、現代の暮らしのヒントを探していきます。ぜひ、じっくりとご覧ください。

1954年、福岡県生まれ。子ども時代の4年間を端島で過ごす。医療機器製造販売会社を退職後、加工食品の販売などを行う合同会社の代表に就任。現在はNPO法人「多摩ニュータウンまちづくり専門家会議」で、“軍艦島”の暮らしに関する公演活動なども行っている。

(2013年当時のプロフィール)

どれほど本で情報を得ても、実際に“軍艦島”で暮らした人間にしかわからないことがあります。子どもたちに人気の遊びや、大人たちの人間関係。しかし、なによりも今と違うのは、隣近所の人々との“緊密なつきあい”があったこと。今のマンション暮らしに足りないものは何なのか――。東さんの話から、その答えがみえてきます。

※本記事は、2013年にマンション・ラボに掲載したものを、一部編集して再掲載するものです。

東さんと“軍艦島”とのかかわり

「私が“軍艦島”で暮らしていたのは、小学校5年生から中学校2年生までの4年間。1964年~1967年ですね。父が当時の三菱鉱業(注:1973年に三菱鉱業セメントに社名変更、1990年に三菱鉱業セメントと三菱金属が合併し現在の三菱マテリアルに至る)の社員で、その転勤とともに軍艦島生活は始まったのです」

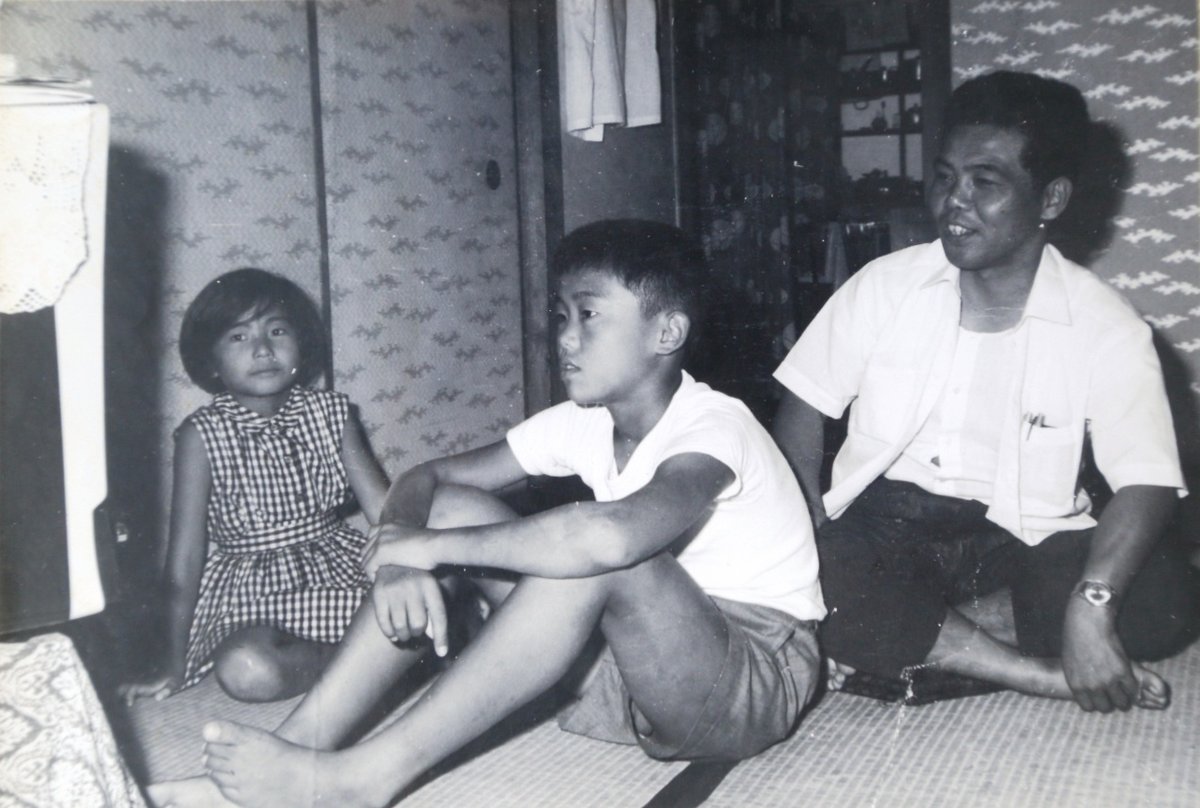

右にいるのが当時三菱鉱業で働いていたお父さん、左にいるのが妹さん。(東さん提供)

「当時はすでに世間で石炭の需要が減り始め、“軍艦島”の人口も減少の一途をたどっているころでした。父は労務関係の仕事をする職員で、島を去る鉱員たちの新しい雇用先について相談を受けていたそうです。そのころの島の人口がどのくらいだったのか、はっきりとはわかりません。ただ、おそらく全盛期(1960年に記録された5,267人)の半分程度になっていたのではないでしょうか。島の集合住宅には空室もたくさんありましたよ。

私も島で生まれたわけではありませんから、はじめて“軍艦島”に上陸したときの衝撃は大きかったですね。なにしろこんなにせまい島に、コンクリートの建物がギュウギュウ詰めに建っていて、それぞれの建物同士が渡り廊下でつながっているんですよ。あんな光景を見たのははじめてでしたから、一種のカルチャーショックを受けました」

このように、島内の建物はいたるところでつながっていました。

「住んでいたのは短い間でしたが、今でもあの島のことは強く記憶に残っています。感受性が強い子ども時代でしたし、なによりインパクトが大きかったのです。私と同じように、親の転勤などで短い期間しか島での生活を送れなかった人は少なくありませんが、むしろそうした人たちのほうが島に対する思い入れは強いんじゃないでしょうか」

“軍艦島”に今も残る、かつての東家

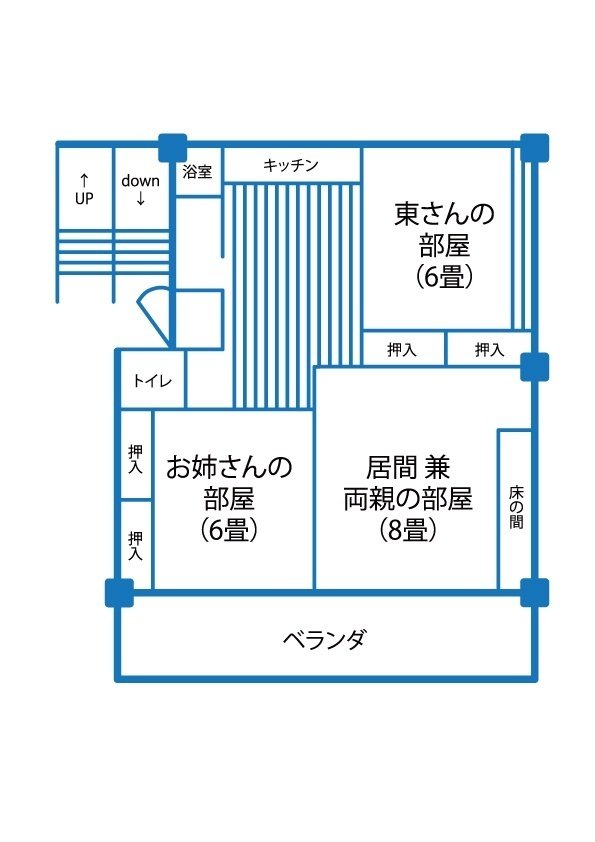

「私が住んでいたのは、島の中央あたりに位置する3号棟でした。今も島の一番高い場所に建っている白い建物です。間取りは3DKで、私には自分の部屋もあり、トイレやお風呂もついていました。そこに家族4人で暮らしていたんです」

「ただ、これだけ十分な広さがあり、水回りの設備も充実していたのは職員向けの建物だけでした。私が住んでいた当時も、古い集合住宅だと各部屋にはお風呂がなく、共同浴場を利用していたお宅もありましたから。親が鉱員として働いている友だちの家に遊びに行ったとき、玄関を開けるとベランダまですべての部屋が見通せるほどの広さしかなくて、驚いた記憶があります。

とはいえ、人々の生活は総じて豊かでした。当時はちょうど東京オリンピックが開催された時期でしたから、ほとんどすべての家庭にカラーテレビがあったんじゃないでしょうか。こうした家電は、島にあった購買所で注文をすると本土から島に運ばれ、購入できるシステムになっていました」

島内ではもっとも品揃えの多い店でした。(撮影:伊藤千行 1967年)

「もちろん、島では手に入らないものもありました。たとえば私はビートルズのレコードを長崎まで買いに行きましたね。島と本土の間には1日に5~6便ほど定期船が出ていて、40分程度で行き来できたと思います。電車や自動車は島で目にすることがないので、行くと無性にはしゃいでしまいましたよ」

“軍艦島”を遊び抜いた、東さんの子ども時代

「家の造りにも違いがあるように、三菱鉱業というひとつの企業で働いていた大人たちにも、当然ながら上下関係があったはずです。しかし、そうしたしがらみは子どもたちには関係ありません。職員の子どもであろうと、鉱員の子どもであろうと、みんなが一緒になって仲良く遊んでいたのです。鬼ごっこやかくれんぼは、島の居住地区全体でできますから、おもしろかったですよ。ただし、鉱員さんは3交代制で働いていたので昼間に家で寝ている人も多く、あまり騒がしくすると怒られたのも覚えています。

それに、ボール遊びは子どもたちが自らルールを作り、工夫して遊んでいました。島内で一番広い場所は学校のグラウンドで、そこで野球をすることもありました。あまり高く打ち上げると海に落ちてボールをなくしてしまいます。そのため、『海に落ちたらアウト』というルールを設け、打者はライナーを狙うようにしていたのです」

写真は1967年に学校のグラウンドにできたナイター設備です。(撮影:伊藤千行 年代不詳)

「私が通っていたのは、島に唯一あった端島小中学校。私がいたころは1学年にクラスが2つほどあったはずです。運動会は、小学校のものと中学校のもの、それに会社が開催する社員の運動会をまとめてやっていたと思います」

(撮影:伊藤千行 年代不詳)

「やがて中学二年生になったとき、私は家族とともに島を離れます。“軍艦島”では友だちが転校してしまうことは決して珍しいことではありません。そして、そのように島から離れることを、島独特の言い方で『渡る』といいました。

“軍艦島”で過ごした最後の一日のことは、今でもよく覚えています。その日、私はクラスのみんなに別れの挨拶をして、家族とともに船へ乗り込みました。やがて、学校のグラウンドの沖を船が通り過ぎるとき、私はグラウンドから伸びる砂地の上にクラスのみんなが降りてきて、手を振ってくれているのを見たのです。そのときは、「これで島から去るんだ」という実感がこみ上げて、涙をこらえ切れませんでした。こうして、私は島を『渡った』のです」

軍艦島の生活が教えてくれる“集合住宅で暮らす”ということ

「今になって軍艦島での生活を思い出すと、“プライバシー”なんてものはないに等しかったですね(笑)。当時私がまだ子どもだったからということもあるでしょうが、ちょっと悪い子だと、新婚さんのお宅を覗きに行ったりしていました(笑)。今ではちょっと考えられないですよね。

でも、そうした隣近所との垣根がなかったことがプラスに働いている面もあったと思います。たとえばちょっとしたものをお隣同士で貸し借りし合ったり、困ったことがあったら助け合ったりということが気軽にできます。それに、そういう関係ができていると、治安が守られるんですね。軍艦島では玄関に鍵をかけている家なんてまずなかったと思いますが、それでも犯罪なんてほとんど起こりませんでした」

「こうした隣近所の濃度の高いつながりは、当時の日本では珍しいことではなかったかもしれません。しかし、端島の場合はそれぞれの集合住宅だけではなく、島全体がそういう関係を築いていました。「同じ釜の飯を食う」ではないですが、みんながひとつの企業に属して働いていましたから、強い連帯感で結ばれていたんです。

もちろん、各家庭のプライバシーは大切です。でも、最近はちょっとプライバシーの主張が行きすぎてしまっているように感じますね。隣の部屋に住んでいるのがどんな人で、なにをしているのかまったく知らないというのは、どこか違和感を覚えます。

私は一軒家にも住んだことがありますが、今は団地で暮らしています。集合住宅で暮らす方が自分には合っているんでしょう。お隣さんの部屋の明かりがついていたり、話し声が聞こえたり、晩ご飯を作るおいしそうなにおいが漂っていると、安心感を覚えます。当時、軍艦島の集合住宅で営まれていた人々の生活は、今の私たちが参考にすべき点も多かったと思いますよ。もう少し、隣近所の人と緊密なつきあいをしてみる。それだけできっと、マンションの生活が少し楽しいものになるんじゃないでしょうか」(以上、東さん談)

この特集では4回にわたって、“軍艦島”を紹介してきました。島の現状を見るだけでは廃墟が立ち並ぶ光景に圧倒されるばかりですが、歴史をたどり、実際にそこで暮らした方の話を聞けば、そうした建物の一つひとつがかつてこの島で働く人々と、その家族が生活をおくった、かけがえのない場所だったということがわかります。そしてその住人たちの間には、東さんが語るとおり、人々の強いつながりがありました。

端島はたびたび激しい台風に襲われましたが、住民たちは自然の猛威にも負けず生き抜いてきました。そこでは、住民同士の協力関係が大きな力となっていました。現在、マンションに住む私たちも災害などのリスクを抱えながら暮らしています。住人同士のコミュニティは、日々の生活を楽しくするだけでなく、いざというときの“助け合い”をスムーズなものにしてくれます。“軍艦島”ではこうした“集合住宅ならではのメリット”が実現していました。“軍艦島”はRC造集合住宅が日本ではじめて生まれた場所であるだけでなく、集合住宅とコミュニティという点からも、現在の私たちに多くの示唆を与えている、といえるのではないでしょうか。

写真提供:東健一、芝公園公太郎、『軍艦島会場産業都市に住む―ビジュアルブック水辺の生活誌』(岩波書店)

(過去記事はこちら)

第一回「読み応えあり!“軍艦島”の歴史と、日本初のRC集合住宅ができたワケ」

第二回「読み応え十分!軍艦島、実は裕福だった?当時の暮らしを紹介」

第三回「無人島・“軍艦島”の、いま、と、価値」

▼マンション・ラボ運営会社はコチラ